FILMOGRAPHIE THÉMATIQUE ESPACE L1

FORMES ET NARRATIONS DE L'ESPACE AU CINÉMA

FILMOGRAPHIE THÉMATIQUE

(in progress)

enfermements

Le Jour se lève (1939), Marcel Carné

Life boat (1944), Alfred Hitchcock

La Corde (1948), Alfred Hitchcock

Rear Window - Fenêtre sur cour (1954), Alfred Hitchcock

Ascenseur pour l’Echafaud (1958), Louis Malle

Le Silence (1963), Ingmar Bergman

Entre le ciel et l'enfer (1963), Akira Kurosawa

Répulsion (1965), Roman Polanski

2001, l’Odyssée de l’espace (1968), Stanley Kubrick

Rosemary's Baby (1968), Roman Polanski

If... (1968), Lindsay Anderson

La Nuit des morts-vivants (1968), George Romero

Le Dernier tango à Paris (1972), Bernardo Bertolucci

Solaris (1972), Andrei Tarkovski

Absences répétées (1972), Guy Gilles

Un Homme qui dort (1974), Bernard Queysanne, Georges Perec EXTRAIT

Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975), Chantal Akerman

Salo ou les 120 journées de Sodome (1975), Pier Paolo Pasolini

Vol au dessus d'un nid de coucou (1975), Milos Forman

Assaut (1973), John Carpenter

Le Locataire (1976), Roman Polanski

Midnight Express (1978), Alan Parker

Zombie (1978), George A. Romero

Alien, le huitième passager (1979), Ridley Scott

Shining (1980), Stanley Kubrick

Birdy (1984), Alan Parker

Le Septième continent (1989), Michael Haneke

Reservoir Dogs (1992), Quentin Tarantino

Speed (1994), Jan de Bont

L'armée des douze singes (1995), Terry Gilliam

Funny Games (1997), Michael Haneke

The Truman Show (1998), Peter Weir

Les Autres (2001), Alejandro Amenábar

8 femmes (2002), François Ozon

Panic Room (2002), David Fincher

Old Boy (2003), Park Chan-Wook

Aviator (2004), Martin Scorsese

Saw (2004), James Wan

Le Village (2004), M. Night Shyamalan

Enfermés dehors (2005), Albert Dupontel

Le Scaphandre et le papillon (2006), Julian Schnabel

Shaking Tokyo (2008), Bong Joon-Ho

Moon (2009), Duncan Jones

Buried (2010), Rodrigo Cortés

Shutter Island (2010), Martin Scorsese

Cosmopolis (2012), David Cronenberg

La Vénus à la fourrure (2013), Roman Polanski

Les rencontres d'après minuit (2013), Yann Gonzales

Gravity (2013), Alfonso Cuaron

Non-stop (2014), Jaume Collet-Serra

Room (2015), Lenny Abrahamson

10 Cloverfield Lane (2016), Dan Trachtenberg

La Nuit à dévoré le monde (2018), Dominique Rocher

The Lighthouse (2019), Robert Eggers

Canine (2009), Yórgos Lánthimos

îles

Finis Terrae (1929), Jean Epstein

Tabou (1931), F.W. Murnau

L'Homme d'Aran (1936), Robert Flaherty

Vaudou (1943), Jacques Tourneur

L'île des morts (1945), Mark Robson

Le Tempestaire (1947), Jean Epstein

Stromboli (1950), Roberto Rosselini

Anatahan (1953), Josef von Sternberg

Monika (1953), Ingmar Bergman

L’Avventura (1960), Michelangelo Antonioni

À travers le miroir (1961), Ingmar Bergman

Persona (1966), Ingmar Bergman

L'invention de Morel (1967), Claude-Jean Bonnardot

Duel dans le pacifique (1968), John Boorman

New York 1997 (1981), John Carpenter

Le Sacrifice (1986), Andrei Tarkovski

La Ligne rouge (1998), Terrence Malick

Seul au monde (2000), Robert Zemeckis

Les Autres (2001), Alejandro Amenábar

L’intrus (2004), Claire Denis

Ghost Writer (2010), Roman Polanski

Shutter Island (2010), Martin Scorsese

Moonrise Kingdom (2012), Wes Anderson

L'Odysée de Pi (2012), Ang Lee

Mud (2012), Jeff Nichols

La Tortue rouge (2016), Michael Dudok de Wit

Les Garçons sauvages (2018), Bertrand Mandico

L'île aux chiens (2018), Wes Anderson

The Lighthouse (2019), Robert Eggers

La Plage (2000), Danny Boyle

cabanes

Greed, Les Rapaces (1924), Erich Von Stroheim

L’Avventura (1960), Michelangelo Antonioni

Le Désert rouge (1964), Michelangelo Antonioni

Duel dans le pacifique (1968), John Boorman

Badlands - La Ballade sauvage (1973), Terrence Malick

Stand by Me (1986), Rob Reiner

The Mosquito coast (1986), Peter Weir

Sweety (1989), Jane Campion

La Ligne rouge (1998), Terrence Malick

Seul au monde (2000), Robert Zemeckis

L’intrus (2004), Claire Denis

The Tree of Life (2011), Terrence Malick

Melancholia (2011), Lars Von Trier

Microbe et Gasoil (2015), Michel Gondry

Un Couteau dans le coeur (2018), Yann Gonzalez

Petite maman (2021), Céline Sciamma

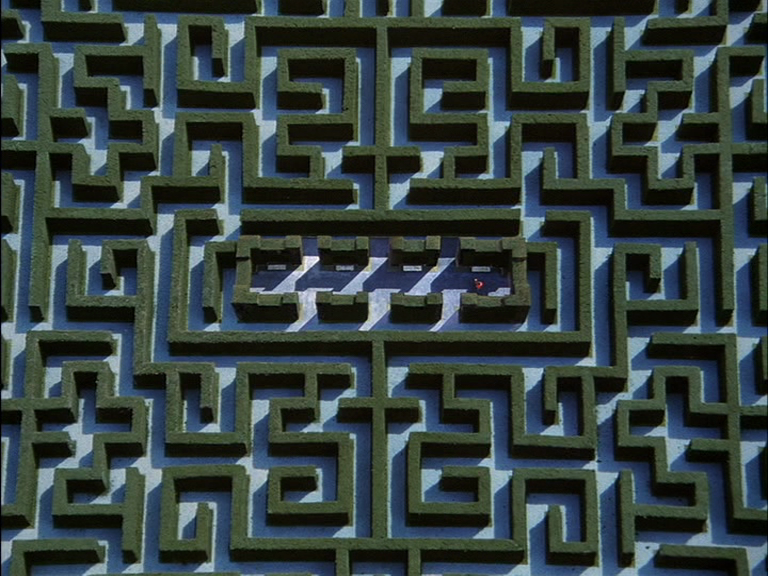

labyrinthes

Toute la mémoire du monde (1956), Alain Resnais

Hiroshima mon amour (1959), Alain Resnais

L'Année dernière à Marienbad (1961), Alain Resnais

Stalker (1979), Andreï Tarkovski

Shining (1980), Stanley Kubrick

The cube (1997), Vincenzo Natali

Elephant (2003), Gus Van Sant

Le labyrinthe de Pan (2006), Guillermo del Toro

Inception (2010), Christopher Nolan

The Haunting of Hill House (2018), Les Deux Tempêtes (épisode 6), Mike Flanagan

déserts

Greed, Les Rapaces (1924), Erich Von Stroheim (final du film)

Lawrence D’Arabie (1962), David Lean

Il était une fois dans l'Ouest (1969), Sergio Leone

Zabriskie Point (1970), Michelangelo Antonioni

Profession : reporter (1975), Michelangelo Antonioni

Paris, Texas (1984) Wim Wenders

Un homme sans l'Occident (2002) Raymond Depardon

Gerry (2002), Gus Van Sant

The Brown Bunny (2004), Vincent Gallo

Daft Punk's Electroma (2006), Daft Punk

Babel (2006), Alejandro Gonzalez Inarritu

There will be blood (2007), Paul Thomas Anderson

Merci à Victor GALMARD, Charlotte RUSSO, Jeanne ROCABERT, Céline DOBREV, Ana-Maria NASCINSCHI, Augustin COUTURIER, Angeline ALLARD, Garance RIGONI, Joana KLAHR, Clément BARQUIN, Mathilde TARDIF, Joachim LEONCE, Shimon SOUFFIR, Miguel HUET, Malak AKRAMA,

EN LIEN :

Listes Films/Paris, Films/Ville et Films/Marche :

FILMOGRAPHIE INTERSTICES

FILMOGRAPHIE

(en construction)

INTERSTICES

Entre-image / Noir / Expérimental

Outerspace - Peter Tscherkassky

Arnulf Rainer - Peter Kubelka

Wadlock House : An Intercourse - Stan Brakhage

L'Homme à la caméra - Dziga Vertov

Blow up - Michelangelo Antonioni

Tom Tom The Piper's Son - Ken Jacobs

V.W. Vitesse Women - Claudine Eizykman

Ellipses - Ecarts

Brumes d’automne - Dimitri Kirsanoff

Last Days - Gus Van Sant

Profession : reporter - Michelangelo Antonioni

Un Homme qui dort - Bernard Queysanne, Georges Perec

Je, tu, il, elle - Chantal Akerman

Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles - Chantal Akerman

Le spectre de Thuit - José Luis Guérin

Passages

Beyond (Animatrix) - Kōji Morimoto

Le Voyage de Chihiro - Hayao Miyazaki

At Land - Maya Deren

Meshes Of The Afternoon - Maya Deren

Le Syndrome de Stendhal - Dario Argento

Pique Nique à Hanging Rock - Peter Weir

Le Sang d'un poète - Jean Cocteau

Under The Skin - Jonathan Glazer

Holy Motors - Leos Carax

Lost Highway - David Lynch

Les îles - Yann Gonzalez

Interstices politiques - Zone

La Zone - George Lacombe

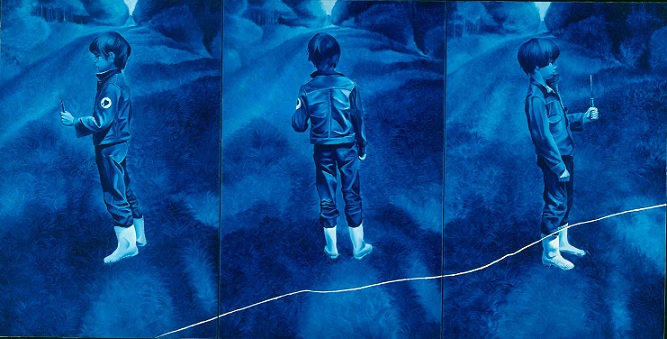

Le Révélateur - Philippe Garrel

Critique de la séparation - Guy Debord VOIR LE FILM

Paris est une fête - Sylvain George

Passages/entre-espaces

Shining - Stanley Kubrick

Eraserhead - David Lynch

Twin Peaks Fire Walk With Me - David Lynch

Mulholland Drive - David Lynch

Inland Empire - David Lynch

Twin Peaks (série/saison 1/2/3) - David Lynch

Stranger Things (série) - Matt et Ross Duffer

Blade Runner - Ridley Scott

Alien - Ridley Scott

Entre-espaces

The Zone of Interest - Jonathan Glazer

Asy/lum - Kurt Kren

Twin Peaks Fire Walk With Me - David Lynch

Twin Peaks (série/saison 1/2/3) - David Lynch

Solaris - Andrei Tarkovski

Stalker - Andrei Tarkovski

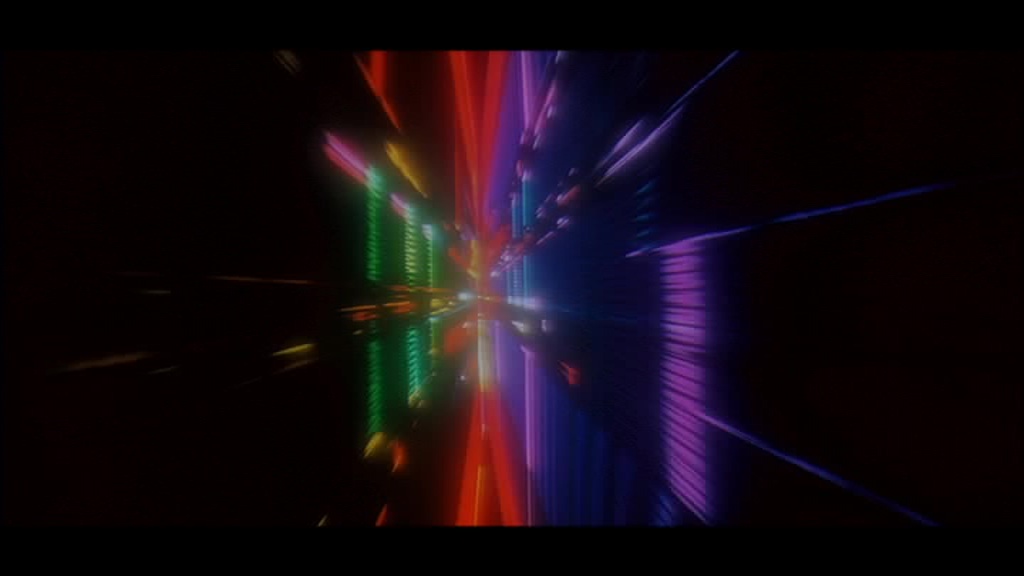

2001 A Space Odyssey - Stanley Kubrick

EXERCICE D'ECRITURE EN COURS

EXERCICE D'ECRITURE

EN COURS

L'exercice consiste en l'écriture (en trois heures) d'un scénario court en vous inspirant notamment d'une image et d'une chanson proposés par l'enseignant.

Le scénario doit être complet, dialogué (si il comporte des dialogues).

Vous pouvez vous aider ou vous inspirer des sources de votre choix.

L'exercice doit être rédigé et rendu durant les trois heures du cours.

RAPPELS IMPORTANTS :

Il ne s'agit pas d'écrire une "adaptation fidèle" de l'image et de la musique mais de s'inspirer librement d'éléments de l'image et d'éléments de la chanson.

Vous pouvez décider de partir de certains motifs, phrases ou mots de la chanson, éléments ou "personnages/figures" dans l'image, sans pour autant nécessairement reprendre tous les éléments de l'image et/ou de la chanson.

Il s'agit plus de laisser libre court à votre inspiration personnelle à partir de certains éléments, d'une atmosphère, d'une sensation, ou de détails, présents dans l'image et/ou la chanson.

Je vous conseille de partir d'une analyse de la composition de l'image pour commencer à écrire et de laisser ouvertes les portes des possibles narratifs contenus dans cette image sans chercher à en expliquer tous les éléments (comme lors de notre exercice collectif).

L'image proposée peut devenir dans votre récit une des "images" de votre scénario/film, un "moment" de votre récit, mais pas nécessairement, elle peut aussi être le hors champ de votre film (du moment que des éléments de votre scénario rappellent le lien avec cette image non vue).

Je vous rappelle que nos travaux dans ce cours nous poussent à nous intéresser non aux récits en eux-mêmes mais à la manière de les écrire/construire/déployer et aux sensations portées par les personnages de vos scénarios.

Pensez à une structure personnelle et non nécessairement linéaire (temporellement), pensez aux ellipses et au montage dans l'écriture cinématographique.

Pensez aux cadrages, mouvements de caméra, couleurs, variations de lumières et de météorologies, pour retranscrire des sensations et opérer une transformation du réel en réel sensible/subjectif (pourquoi pas fantastique ou fantasmatique).

Pour votre structure (quelques conseils pour vous aider/pistes éventuelles) :

1 – Proposer un scénario en 2 ou 3 parties à partir de différents points de vue autour d’un (des) même(s) « événement(s) »

2 – Construire une narration autour d’un souvenir caché

3 – Proposer un récit cyclique

4 – Introduire un récit dans le récit

5 – Partir d’un rêve/cauchemar, ou délire, ou fantasme

PLAN COURS FORMES ET NARRATIONS DE L'ESPACE AU CINEMA

PLAN DU COURS

FORMES ET NARRATIONS

DE L'ESPACE AU CINEMA

2025

Mardi 12h/15h - A1-181

COURS 1 - mardi 30 septembre

ACCUEIL - PRESENTATION DU COURS

FORMES ET NARRATIONS DE L'ESPACE

BASES ET OUVERTURES 1

COURS 2 - mardi 7 octobre

FORMES ET NARRATIONS DE L'ESPACE

BASES ET OUVERTURES 2

COURS 3 - mardi 14 octobre

FORMES ET NARRATIONS DE L'ESPACE

BASES ET OUVERTURES 3

COURS 4 - mardi 21 octobre

LABYRINTHES

THE SHINING 1

COURS 5 - mardi 28 octobre

LABYRINTHES

THE SHINING 2

COURS 6 - mardi 4 novembre

LABYRINTHES

THE SHINING 3

COURS 7 - mardi 11 novembre

DEVOIR D'ANALYSE ESTHETIQUE EN COURS

COURS 8 - mardi 18 novembre

LABYRINTHES

THE SHINING / MARIENBAD

COURS 9 - mardi 25 novembre

RETOURS SUR ANALYSE ESTHETIQUE

LABYRINTHES

THE SHINING / ELEPHANT

COURS 10 - mardi 2 décembre

LABYRINTHES

ELEPHANT / OUVERTURES

COURS 11 - mardi 9 décembre

DEVOIR D'ANALYSE ESTHETIQUE FINAL

COURS 12 - mardi 16 décembre

RETOURS SUR DEVOIR FINAL

OUVERTURES

FILMOGRAPHIE FORMES ET NARRATIONS DE L'ESPACE

FORMES ET NARRATIONS DE L’ESPACE

AU CINEMA

1er semestre - 2025

labyrinthes

FILMOGRAPHIE

The Shining – Stanley Kubrick (1980)

L'année dernière à Marienbad - Alain Resnais (1961)

Elephant - Gus Van Sant (2003)

* Films associés :

Un Homme qui dort - Bernard Queysanne, Georges Perec (1974)

Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles - Chantal Akerman (1975)

Elephant - Alan Clarke (1989)

Black Mirror: Bandersnatch - David Slade (2018)